Aimant autant la lecture que l’écriture, j’ai délaissé un temps mon clavier pour ouvrir « Punir, une passion contemporaine », un essai du sociologue Didier Fassin. qui questionne le châtiment et la façon dont nous l’utilisons dans notre société. Sa lecture m’a fait si forte impression que j’ai repris la plume si tôt le livre terminé pour vous en parler.

Didier Fassin soulève 3 points : qu’est-ce que le châtiment ? pourquoi punit-on ? qui punit-on ? Ne se contentant pas des théories, il vient les confronter à la réalité des faits. Les éléments de réponse qu’il apporte viennent bousculer nos certitudes.

Méthodiquement, il démontre que, des critères historiquement validés et énoncés par le juriste britannique H.L.A. Hart pour définir le châtiment, le seul qui peut être retenu à postériori car il résiste à l’épreuve de la réalité des faits est celui de l’infliction volontaire d’une souffrance. Les autres critères viennent plutôt légitimer une pratique qui contrairement à ce que l’on pourrait croire, n’ a rien d’universelle.Dans d’autres sociétés que la nôtre, ce n’est pas la réponse utilisée lorsque que quelqu’un commet un acte répréhensible. Dans notre société occidentale, cela n’a pas toujours été le cas non plus. La logique de la réparation plutôt que de la punition a longtemps été la règle. En commettant un crime, le criminel lèse quelqu’un, une famille ou la société. Il doit donc réparer cela en s’acquittant d’une dette auprès de ceux qu’il a lésés. C’est l’avènement du christianisme qui crée un changement de paradigme : le crime devient un péché et le criminel doit souffrir pour espérer obtenir la rédemption. Avec la laïcisation de la société, la notion de faute morale se substitue à celle de péché mais l’idée d’une punition et d’une souffrance nécessaires perdure.

Deux positions co-existent pour justifier le châtiment : la position utilitariste, qui estime que le châtiment n’est justifiable que dans la mesure où il vise à prévenir l’acte criminel, soit en modifiant la volonté du contrevenant, soit en l’empêchant d’agir, soit en influençant favorablement les autres et la position rétributiviste, qui estime le châtiment justifié pour une raison éthique, non pas parce qu’il permet une amélioration de la société mais pour la simple raison qu’un acte répréhensible a été commis. Dans les faits, on sait bien que le châtiment tel qu’il est pratiqué actuellement peine à montrer son efficacité en terme de prévention de la récidive et qu’à la justification morale viennent souvent se surajouter des justifications plus pulsionnelles et inconscientes.

Enfin Didier Fassin montre que nous ne sommes pas égaux devant le châtiment, malgré l’idée véhiculée que seule la gravité de l’infraction est prise en compte. En réalité, le choix des actes qu’on qualifie d’infractions et le choix des infractions dont on privilégie la sanction reviennent de fait à sélectionner une population à punir, qui recouvre la population la moins favorisée de la société. Il remarque également que plus les inégalités sociales s’accroissent, plus la responsabilité individuelle est affirmée, permettant ainsi de diminuer la part des facteurs sociaux comme variable explicative de la production du crime.

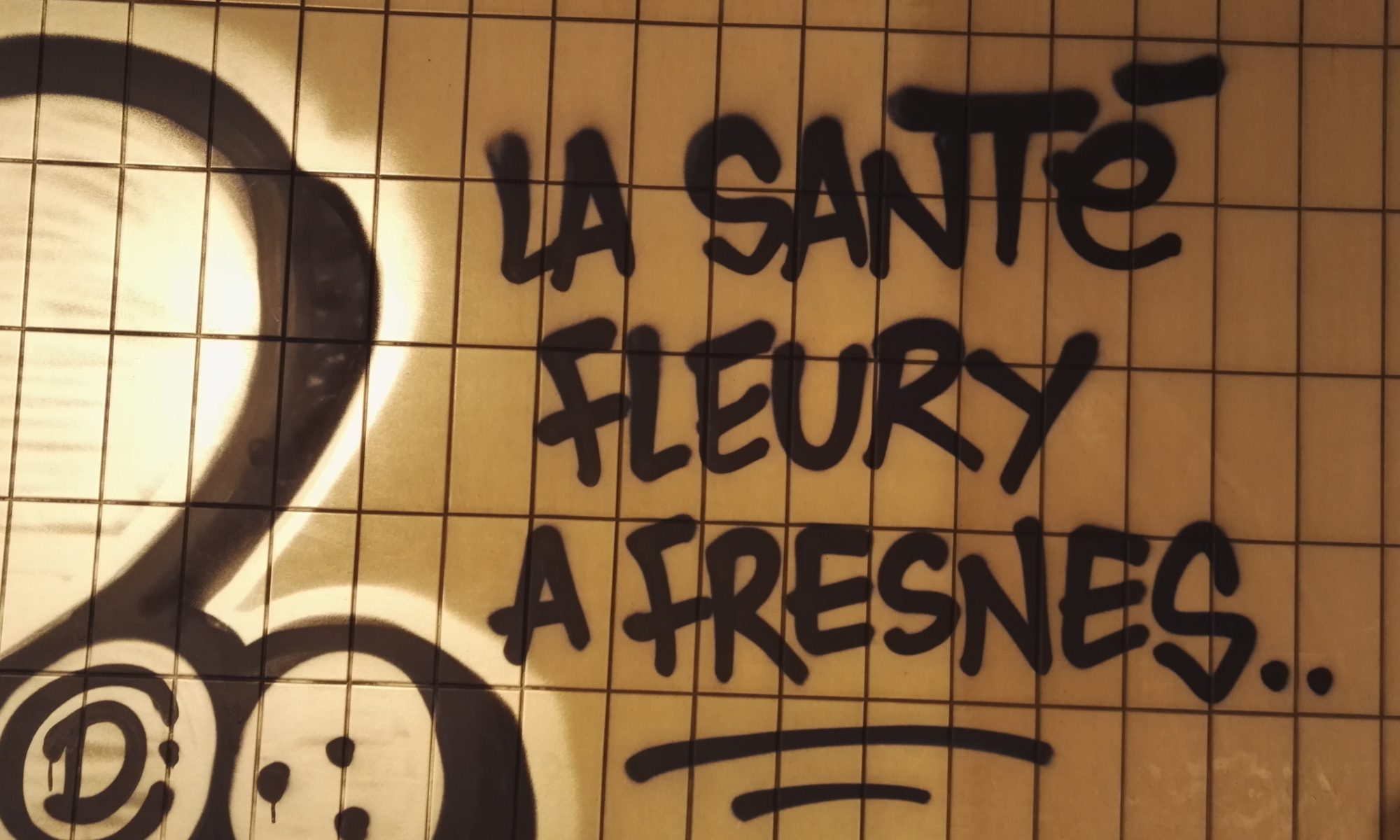

Cet travail sociologique est intéressant pour moi car si je travaille dans une relation singulière, je ne peux occulter que l’individu s’inscrit dans une société, et une société qui l’a châtié. Châtiment dont il est fréquemment question en entretien : sa légitimité, sa signification, son intérêt… ou pas. Si je m’intéresse surtout aux réponses du patient à ses questions, il est aussi utile de connaitre les réponses sociétales à ses questions et de percevoir, à travers l’écart entre le discours et la pratique, les valeurs communes et parfois inconscientes qui se cachent derrière la notion de châtiment. Cet ouvrage peut ainsi être une aide pour analyser le contre-transfert lorsque je suis moi aussi traversée par des jugements moraux sur le crime ou son châtiment, car l’inconscient collectif nous imprègne tous, du patient… au thérapeute !